Ballungsräume wie München ziehen immer mehr Menschen an. Stadtplanung muss daher einerseits der gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum und andererseits den Ansprüchen in Bezug auf nachhaltiges Bauen gerecht werden. Wie Planungs-, Vergabe- und Umsetzungsprozesse optimal ausgerichtet werden können und wie partizipativ sie sich gestalten lassen, diskutierten Expertinnen und Experten am Dienstag, dem 18. Januar, am Beispiel des Geländes der ehemaligen Bayernkaserne in München.

Im Podcast "Ethik Digital" sprachen Rieke C. Harmsen und Christine Ulrich vom evangelischen Presseverband im Jahr 2021 mit insgesamt sieben Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft über digitale Ethik. Der Podcast lädt ein, darüber nachzudenken, in was für einer digitalen Welt wir leben möchten. Ethische Positionen werden ergründet, über Vorstellungen und Werte wird diskutiert. Der Podcast "Ethik Digital" vermittelt Wissen, gibt Orientierung und sucht nach Antworten auf die Frage, was für Menschen wir sein wollen.

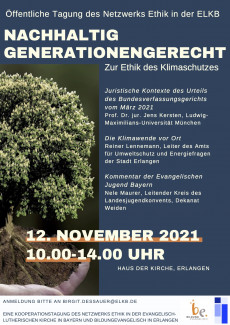

Der menschengemachte Klimawandel war eines, wenn nicht das Thema des Wahlkampfs zum neuen deutschen Bundestag. Im Frühjahr hat das Bundesverfassungsgericht die Freiheitsrechte junger Menschen hervorgehoben und damit Klimaschutz als Frage der Generationengerechtigkeit justiziabel gemacht.

Digitalisierung erhöht die Effizienz und schafft neue Anwendungen in Produktion, Verkehr, Verwaltung, Gesundheit, Bildung und Kommunikation. Aber wirkt sich die Digitale Transformation auch automatisch positiv auf die Nachhaltigkeit aus? Zu dieser Frage veranstalteten wir in Kooperation mit Acatech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und der Evangelischen Stadtakademie München am 18. Mai eine Podiumsdiskussion.

Unter einer Gleichung versteht man in der Mathematik eine Aussage über die Gleichheit zweier Terme. Die Übernahme menschlicher Eigenschaften wie Intelligenz oder Bewusstsein bei der Beschreibung technischer Pänomene waren Gegenstand einer Kooperationstagung mit der Ev. Akademie Tutzing. Ende März nahmen Referent*innen unterschiedlicher Disziplinen unter die Lupe, wie von Bewusstsein, Intelligenz und Kreativität im Feld von KI die Rede ist. Auf der Online-Tagung diskutierten wir mit den ca.

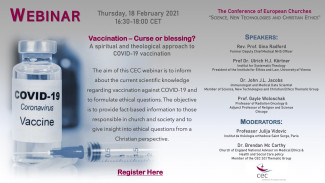

Während in ganz Europa Impfzentren aus dem Boden gestampft werden, beklagen Öffentlichkeit und Medien in Deutschland Versäumnisse bei der Impfstoffbeschaffung. Aber es gibt auch weiterhin viel Skepsis gegenüber dem Impfen, nicht nur bei denen, die sich fürchten, es würde ihnen mit der Covid-Impfung ein Mikrochip in den Körper eingepflanzt. Manche Skepsis hat auch religiöse Ursachen. Aus diesem Grund hat die Konferenz Europäischer Kirchen Ende Februar unter dem Titel "Vaccination – Curse or blessing? A spiritual and theological approach to COVID-19 vaccination" ein Webinar veranstaltet.

Mit dem Lockdown der Corona-Krise kam der Flugverkehr fast völlig zum Erliegen. Das Geschäft der Lufthansa sank in 2020 auf ein Drittel des Vorjahres. Der Einsatz von Staatsgeldern ein gewaltiger Abbau der Kosten um die Hälfte waren die unmittelbare Folge. Dieser radikale Einschnitt verstärkt die Frage, wie die globalisierte Weltgesellschaft in Zukunft die Luftfahrt organisieren wird,

Ruhig und friedlich erscheint die Oberfläche des Gewässers. Doch wie schnell trügt der Schein. Im zu Ende gehenden Jahr haben wir schmerzhaft gelernt, dass das Selbstverständliche – ein Griff an die Türklinke, das Schütteln der Hände, eine herzliche Umarmung – Gefahr birgt.

Umso wichtiger die Botschaft dieser Tage: dass ein Licht aus der Höhe aufgeht und herein scheint in die unheimlichen Abgründe, die auch in unserer wissenschaftlich-technisch vermeintlich so abgesicherten Zeit lauern – herein scheint in unser von einem mikroskopischen Wesen so verändertes Leben.

Im Zeitalter von Facebook und Twitter kann jede und jeder mitspielen auf der medialen Bühne. Faszinierende Möglichkeiten der Kommunikation im globalen Rahmen gehen Hand in Hand mit erschreckenden Hasstiraden und demokratiegefährdenden Effekten. Mehr und mehr stellt sich dabei die Frage, welcher Wahrheit wir im Gewirr der Meinungen Glauben schenken sollen. Was im postfaktischen Zeitalter auf der Strecke zu bleiben droht, ist das gemeinsame Verständnis, auf welche Fakten es ankommt.

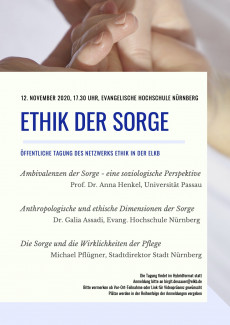

Die Covid-19-Pandemie rückt im Blick auf Gesundheit und Pflege die Fragen der Sorge besonders drängend in den Fokus der ethischen Reflexion. Dabei zeigen die Entwicklungen dieser Tage, wie brisant die Fragen auch in diesem Herbst und Winter in unserem Land, in Europa und weltweit sein werden.

Das Netzwerk Ethik in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern lädt deshalb unter dem Titel "Ethik der Sorge" zu einer Abendveranstaltung an die Evangelische Hochschule in Nürnberg (EvHN) ein. Der Zugang zur Veranstaltung ist zugleich auch auf medialem Wege per Zoom möglich.